어느 날 선생님이 혼자 책을 읽으시다 말고 "이거 재밌다"며 몇 줄을 읽어주셨다. 듣다 보니 어이가 없어 헛웃음이 나는데 그 와중에도 통찰이라 할 만한 게 느껴지지 않는가. 나중에 알고 보니 인터넷상에서 "서울대 교수의 에세이"라고 제법 화제가 됐던 글이었다.

https://m.khan.co.kr/opinion/column/article/201809211922005

[사유와 성찰]“추석이란 무엇인가” 되물어라

밥을 먹다가 주변 사람을 긴장시키고 싶은가. 그렇다면 음식을 한가득 입에 물고서 소리 내어 ...

m.khan.co.kr

선생님이 읽고 계시던 책은―위 〈"추석이란 무엇인가" 되물어라〉를 포함해―김영민 교수가 여기저기 기고한 글들을 한 권으로 엮은 《아침에는 죽음을 생각하는 것이 좋다》였다. 처음에는 특유의 유우머가 맞질 않아서 힘들었지만, 나중에는 깊이 있는 사유를 무겁지 않은 필치로 전달하는 그 필력에 반하고 말았다.

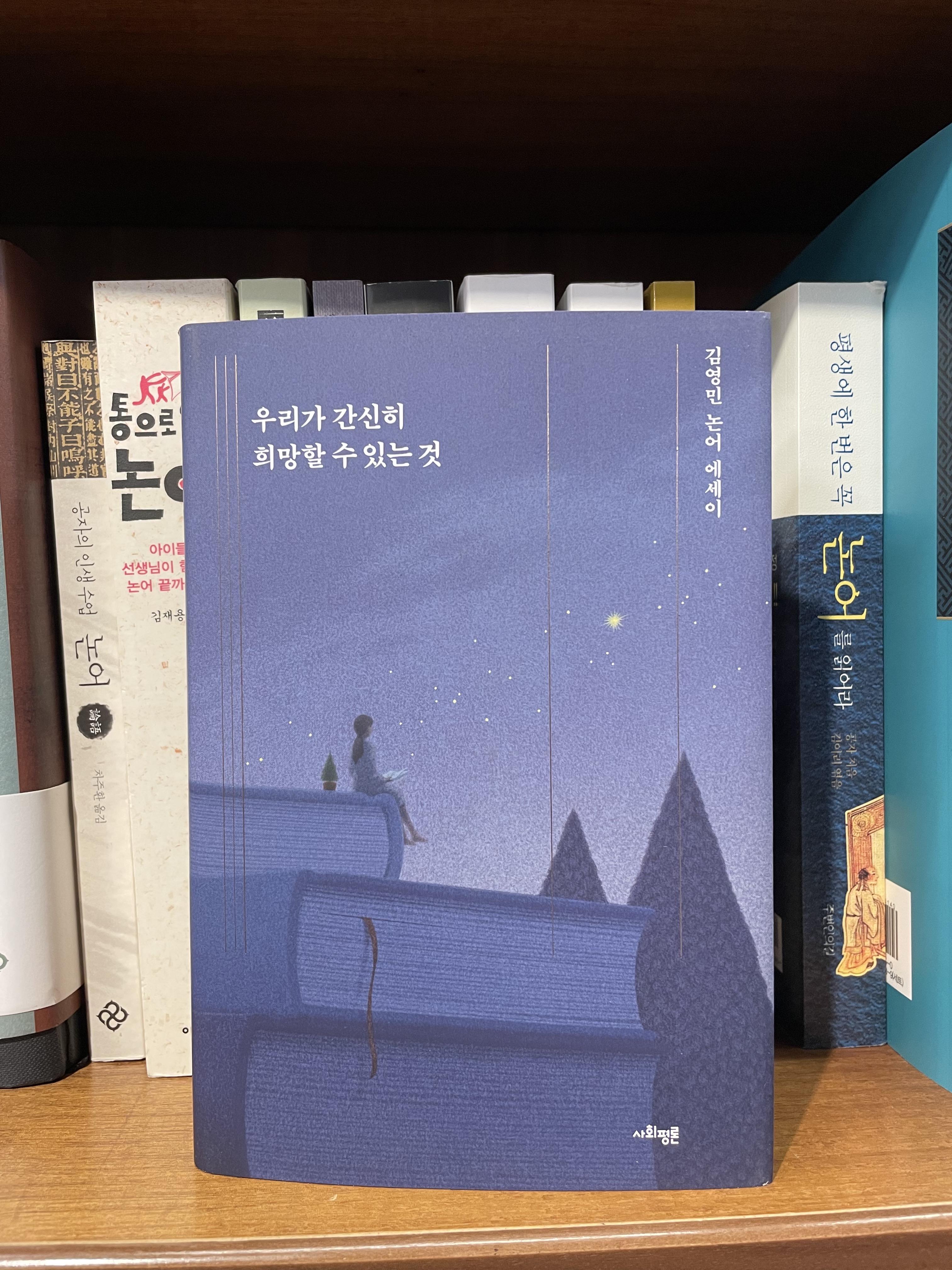

그 뒤로는 김영민 교수의 책을 되는 대로 구해다 읽었다. 팬으로서는 감사하게도 그는 다작하는 글쟁이였다. 그리고 개중 제목부터 멋드러진 책이 한 권 있었으니, 그 책이 바로 《우리가 간신히 희망할 수 있는 것》이었다.

그 스스로 소개하길 '논어 에세이'라는 이 책은, 《논어》의 "대안적인" 번역에 이르는 여정의 첫 걸음에 해당한다. 대안(對案)이라는 말은 기존 안에 무언가 문제가 있음을 전제한다. 그 문제에 관해 김영민 교수는―〈매니페스토〉라 이름 붙인―서론에서 이렇게 쓰고 있다.

오늘날 '동양' 고전 읽기와 관련해서 가장 경계해야 할 것은 고전을 미끼로 해서 파는 만병통치약이다.

(…) 문제는 그것을 만병통치약으로 포장해서 독자들에게 팔 때 시작된다. 그러한 부류의 고전 해석은 해당 고전보다는 그 판매자에 대해서 보다 많은 것을 알려준다.

그리고 그가 보기에 《논어》는 "하필 (…) 가장 취약한 고전 중의 하나"다.

이런 지적은 나중에 《논어》에 주석을 단 주희나 정약용과 같은 사상가들을 언급하면서도 반복된다.

후대 주석가들의 이러한 해석들은 공자가 꿈꾸었던 국가보다는 주석가들이 꿈꾸었던 국가의 모습에 대해 보다 많은 것을 말해준다.

그가 이들 사상가를 '(지적) 약팔이'로 폄하하는 것은 아니다. 그는 단지 우리보다 먼저 《논어》라는 고전을 소비했던 선배들의 "자신들이 발견하고 싶은 것을 《논어》에 마음껏 투사"하려는 욕망을 지적하고 있을 뿐이다. 그 욕망이 잘못됐다는 것은 아니지만, 그것은 어디까지나 그들의 욕망이지 공자의 욕망은 아닌 것이다.

김영민 교수가 생각하기에 우리가 고전을 읽어야 하는 이유는 그 고전에 담긴 생각이 우리가 당면한 문제를 해결하는 데 도움을 주기 때문이 아니며, 마찬가지로 우리가 (그들이 아닌) 공자의 욕망을 읽어내야 하는 이유도 결코 공자가 후대의 사상가들보다 뛰어나서―그래서 더 나은 해결책을 제공해서는 아니다.

오늘날 여러 문헌학적·고고학적 연구는 우리가 불세출의 천재라 여기는 사상가들도 당대의 지적 토양에 신세 지고 있었음을 알려준다. 공자도 마찬가지, 그 역시 혼란기의 현실을 살았고, 현실의 벽에 부딪쳐 가며 당대의 지적 토양에서 치열하게 고민했던 사람 중 하나였다. 그리고 《논어》는 이런 공자의 행보를 기록한 책이다.

공자가 답하고자 했던 "역사적 맥락에서 존재했던 특수한 문제(…)는 더 이상 존재하지 않는다는 점에서 《논어》에 담긴 생각은 죽은 지 오래되었다."

그럼에도 불구하고, 우리는 《논어》를 비롯한 고전을 읽어야 한다. 김영민 교수는 그 이유로 고전에 담긴 '죽은 생각'을 읽어낼 수 있는 사람이 되기 위해서, 라고 말한다.

우리가 고전이라는 텍스트에 담긴―그는 "묻힌"이라고 썼다―죽은 생각을 되살리기 위해서는 그 고전이 쓰였던 역사적 조건과 담론의 장이라는 콘텍스트를 알아야 한다. 그리고 그 역사적 콘텍스트를 구성하는 과정을 통해 우리는 "고전을 잘 읽을 수 있는" 사람이 될 수 있게 되는 것이다.

그렇다면 우리는 왜 "고전을 잘 읽을 수 있는" 사람이 되어야 하는가? 이에 대해 김영민 교수는 이렇게 답한다:

고전 텍스트를 읽음을 통해서 우리가 간신히 희망할 수 있는 것은, 텍스트를 읽을 줄 아는 사람이 되는 것이다. 그리고 삶과 세계는 텍스트이다.

그러니까 이 책은 일종의 '텍스트 정밀 독해' 훈련서이기도 하다. "텍스트 정밀 독해를 배우고 싶은 사람은 (…) 상대적으로 더 훈련된 감수성을 지닌 독해자를 만나 그와 더불어 상당 기간 동안 함께 텍스트를 읽어나가며, 그 과정에서 자신의 감수성을 열고 단련해야" 하고, 이제 우리는 김영민 교수와 더불어 《논어》를 읽어나가며 '텍스트를 읽는' 훈련을 하게 된다.

여기서 글을 맺는다면 참 지루한 책이라는 인상을 주겠지만, 이 책의 장점은 그 과정이 전혀 지루하지 않다는 것이다. 김영민 교수 특유의 재치 있는 글솜씨는 이 책에서도 여전하다. 꼭 읽어보시길!

'쓰다 > 읽다' 카테고리의 다른 글

| 판_김학중 (2) | 2023.11.04 |

|---|---|

| 총, 균, 쇠_재레드 다이아몬드 (6) | 2023.03.28 |

| 낭만적 연애와 그 후의 일상_알랭 드 보통 (4) | 2023.03.28 |

| 인생의 역사_신형철 (4) | 2023.03.16 |

| 내게 무해한 사람_최은영 (0) | 2022.01.28 |